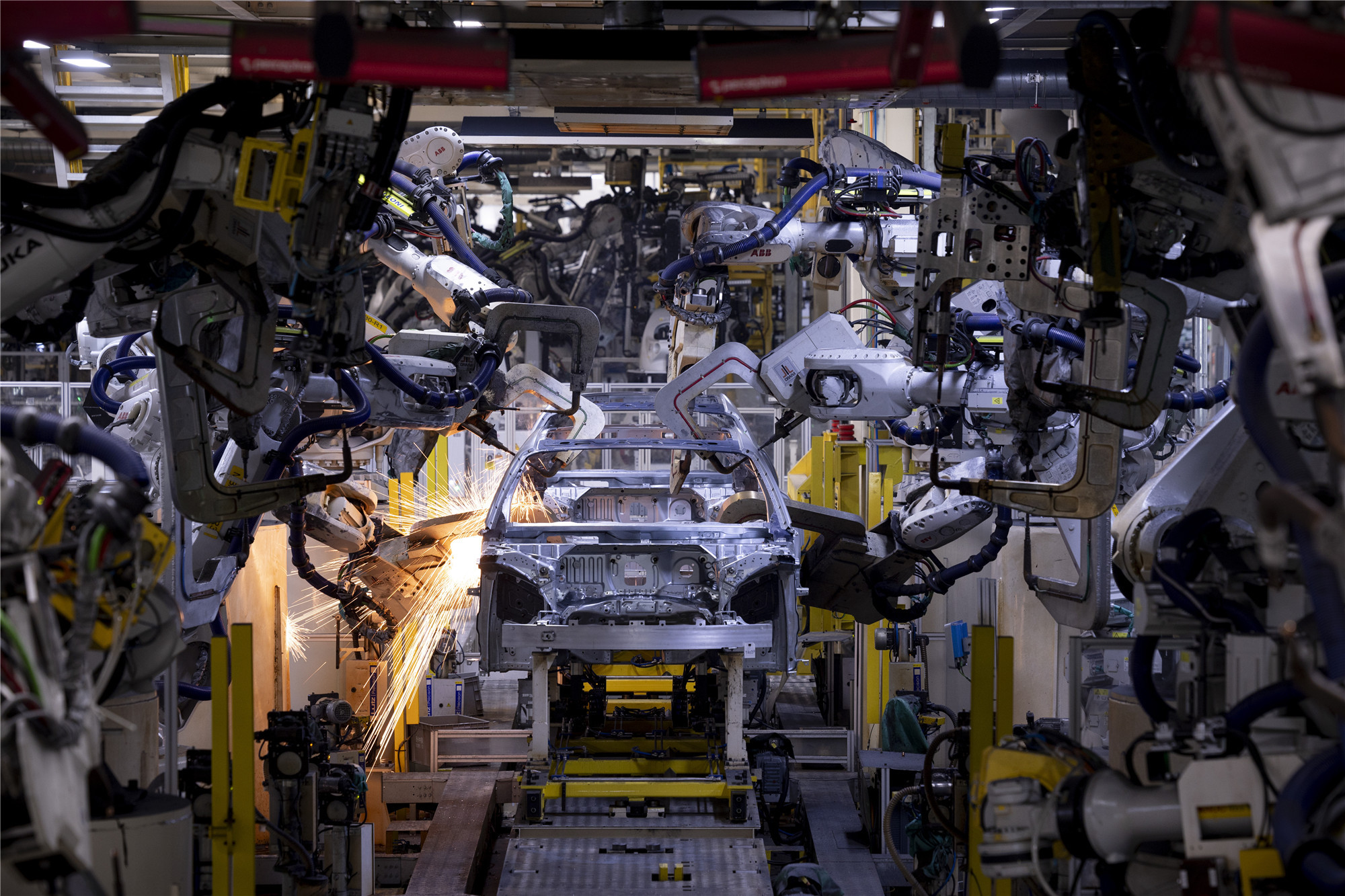

在全球汽车产业加速向新能源与智能化转型的背景下,中国车企如何实现可持续发展?吉利控股集团提出“2045年全链路碳中和”目标,并通过绿色甲醇、碳管理平台、供应链协同等创新实践,探索出一条兼具中国特色与国际视野的路径。近日,吉利控股发布了2024可持续发展报告,其中涉及吉利的可持续发展战略、技术布局与行业思考。

近日,吉利控股集团发布2024可持续发展报告,这是吉利控股发布的第13份年度可持续发展报告。

2024年,随着全球能源结构与全球市场格局的变化,吉利控股也进入企业转型的新阶段。

去年9月,吉利控股发布《台州宣言》,推进企业战略转型。同时,在践行能源多元化发展路径、推进低碳转型、整合供应链管理层面,吉利控股集团都在全面推进可持续发展的经营理念。

2024年,吉利控股旗下吉利汽车获得MSCI ESG评级AA级。MSCI ESG评级是全球广泛认可的评价体系,它从环境、社会和公司治理多维度评估企业对长期ESG风险的应对能力。近几年,吉利汽车的 MSCI ESG评级呈逐步上升趋势,也是中国车企中少有的可以获得AA级的企业。

那么,吉利控股是如何在复杂的市场环境中去探寻可持续发展新路径的?在多维度发展的背后,吉利控股又展示了怎样将ESG从“合规要求”转向“竞争力核心”的战略意图?它对行业的启示是什么?

将可持续发展融入企业基因

2023年吉利控股发布可持续发展战略,其目标就是打造智能电动出行和能源服务科技行业的ESG领导力,并从气候行动、资源保护、交通出行、价值链责任、员工与社区六大领域提出了具体的目标。

过去一年,吉利控股除了在合规、气候行动、资源保护等层面持续推进企业ESG战略,其2024可持续发展报告中还显示,吉利控股成立了中央采购部门,构建起乘用车品牌统一的ESG管理体系,并搭建了供应链ESG管理平台。

一直以来,吉利控股也将可持续发展原则融入管治架构和业务运营管理中,董事会设立专门的可持续发展委员会,各业务单元也设立ESG小组,形成体系化的ESG管理架构。

吉利控股将可持续发展视为企业核心战略,构建了完整的治理体系。除了在董事会层面设立ESG委员会,还将可持续发展指标纳入各业务单元的年度考核,像“管业务”一样跟踪和推进ESG工作的实施,确保战略落地。

另一个层面,吉利控股也在积极参与全球可持续发展倡议,成为首家以全球合作伙伴身份加入欧盟“驱动可持续”计划的中国车企,并积极借鉴欧盟可持续供应链的管理经验。

目前,以吉利为代表,中国车企正在探索的碳中和实践,正从单点技术突破转向全生态共建,然而这背后也涉及一系列难题。

比如,单纯从产业链末端驱动的减排困难重重,如果没有上游重点行业的自主减排动作,没有国家层面的覆盖重点产业的减排政策驱动,从产业链末端驱动的减排动作往往鞭长莫及。

其实中国车企,尤其是集团化运作、多品牌协同、并希望加速推动全球化进程的中国车企,目前还面临多重挑战,还涉及碳排放核算标准不统一、全球碳博弈加剧等诸多问题。

以汽车出口为例。

欧盟对进入市场的产品设置碳足迹准入门槛,在《电池和废电池法规》中,强制要求动力电池、工业电池产品提供碳足迹认证报告,从电池碳足迹标准上构筑绿色贸易壁垒。2027年起出口欧盟的动力电池必须持有 “电池护照”,记录从原材料开采到回收利用的全链条信息,这使得车企不仅要披露电池的碳足迹,还得保证电池中再生材料占比达到一定比例。

可以说,碳减排是多方共赢的技术革命。从碳减排到推动可持续发展,这一系列举措的背后,是吉利控股对产业变革趋势的深刻洞察。

汽车产业的竞争已经进入新阶段,可持续发展能力将成为企业的核心竞争力。为此,吉利也在持续加大研发投入,构建了覆盖绿色能源、智能网联、安全技术的完整创新体系。

绿色甲醇与新能源的双轨并行

为实现2045年全链路碳中和目标,吉利控股创新性地提出“绿色电力+绿色甲醇”的双轨能源战略。

在绿色电力方面,吉利控股6家整车基地已实现100%可再生电力供应,光伏装机容量达445兆瓦。在绿色甲醇领域,从燃料制备、储运加注到车辆应用,吉利控股构建了完整的产业链布局。

吉利控股自主研发的新一代“超醇电混”技术,将甲醇发动机热效率提升至全球领先的48.15%,攻克了零下40℃低温启动的世界性难题。2025年,搭载该技术的量产车型即将面世。更值得关注的是,吉利控股参与的阿拉善年产50万吨绿色甲醇首期10万吨示范项目也在去年启动。该项目是中国首个50万吨级电解水制氢耦合工业捕集的二氧化碳合成绿色甲醇项目,达产后预计年减碳75万吨,将进一步丰富我国节能减排方式。

除了技术层面,吉利控股也在加快推动甲醇基础设施建设。

截至2024年底,吉利控股集团协同生态合作伙伴已在全国重点区域和重点路线建设519个甲醇加注站。计划到2027年底,全国将建成4000个甲醇加注站,实现加甲醇像加油一样便捷。

在汽车行业如火如荼的新能源转型中,吉控股利成效显著。2024年吉利控股总销量约333.7万辆,其中新能源汽车销量超148万辆,同比增长约52%,新能源渗透率为45%。今年第一季度新能源渗透率提升至49%。

在推动吉利控股高质量发展的进程中,也得益于其能够在新阶段快速推动战略转型。去年9月,吉利控股发布《台州宣言》,这是吉利抓住汽车行业变革机遇进行战略审视、战略扫描最终形成的战略共识,确保实现战略聚焦,推动战略稳健,稳中求进。

构建智能出行新生态

《台州宣言》所推动的战略落地中,还有一个重要的核心:以创新为驱动,以用户体验为中心。

十年来吉利控股累计研发投入超2000亿元人民币,在全球设立了超过十个研发和造型中心,拥有三万余名研发工程师,在汽车安全、绿色发展、人机交互、智能辅助驾驶、车载芯片、低轨卫星等前沿领域创新变革,加速构建面向未来的天地一体化立体出行解决方案,提升用户智能出行体验,并形成了产品多元化布局。

在智能化领域,吉利构建了“天地一体化”的立体出行生态。SEA浩瀚架构、Flyme Auto智能座舱系统,配合自主发射的低轨通信卫星,为用户打造无缝连接的智能出行体验。

技术创新过程中,吉利坚持安全是造车第一优先级。

比如,集团自主研发的神盾金砖电池通过36项极限安全测试,其中23项标准超过国家要求。更难得的是,吉利主动向行业开放电池包底部碰撞试验装置专利,推动全行业安全水平提升。

今年年初在新年致辞中,吉利控股集团董事长李书福强调:必须旗帜鲜明地反对内卷式恶性竞争,态度明确地坚守吉利企业核心价值观,全面落实ESG本质要求,不玩小聪明,不搞投机取巧,不搞“大跃进”式的恶性发展,不追求短期销量目标,放眼长远,坚持长期主义。

在2024年可持续发展报告中也体现了这一点:吉利控股一直坚持的核心竞争力就是企业价值观、体系能力、人才培养体系。

打造可持续发展共同体

践行可持续绿色发展理念,对于车企来说,也需要发挥产业协同带动作用。

但是,推动产业协同并不是一件简单的事。

产业链上的广大中小企业普遍面临低碳技术不足、资金短缺及人才匮乏等问题,难以有效参与减碳行动。尽管部分企业正在推进电池回收、材料再生等循环模式,但整体行业在产品生命周期末端回收能力建设、新产品再生材料应用比例等方面仍存在技术瓶颈和商业化难题。

但是另一方面,赋能供应商不仅是提升吉利控股ESG 能力的关键路径,更是实现全价值链协同减碳、构建“责任共生体”的重要策略。

吉利创新性地提出“责任共生体”理念,依托“驱动可持续”平台,为供应商提供碳排放管理、供应链尽责管理等专题培训。同时,组织供应商与主机厂的交流活动,促进经验分享与合作。

2024年更新的《吉利供应商行为准则》中,吉利控股还补充了工作环境与人权、商业道德、沟通与培训等要求细则,积极推动供应商“应签尽签”;吉利汽车将可持续发展能力纳入供应商评价体系;自主研发的吉溯云(GeeTrace)区块链溯源平台已投入并应用于沃尔沃、极星、吉利和莲花等品牌的供应链溯源项目,实现从整车回溯至原材料开采商的全生命周期溯源,以此推动整个产业链的绿色转型。

这一系列举措背后,吉利控股正在打破传统链主企业的单向管控逻辑,通过能力共生、责任共担、价值共享机制,将供应链升级为可持续创新联合体。

以全球视野践行长期主义

作为中国首家获得造车资质的民营企业,在吉利控股发展的二十多年里一直有一个目标:让中国汽车跑遍全世界。

从杭州亚运会的绿色甲醇火炬,到哈尔滨亚冬会的醇氢电混车队服务,吉利正在将可持续发展的实践成果推向国际舞台。在刚刚结束的COP29气候大会上,吉利携手产业链伙伴发出打造可持续价值链的倡议,展现了中国车企的全球担当。

吉利控股也一直坚持,可持续发展不是选择题,而是必答题。同时,吉利也正在通过技术创新和开放协作,为全球用户提供更安全、更环保的出行解决方案,推动汽车产业的高质量发展。

在这场深刻的产业变革中,吉利控股正以清晰的战略布局和扎实的技术积累,以全方位的体系化能力应对全球化的挑战,其探索实践不仅为行业提供了宝贵经验,更展现了中国企业在全球可持续发展进程中的智慧与使命。

(注:此文属于央广网登载的汽车行业观察,供参考。)